Луи Арагон

ДНИ ГОРЬКОГО

Перевод с франц. и комментарии М.А. Ариас-Вихиль[1]

Когда Горький умер, вдруг вещи вокруг нас стали казаться необычными: я больше их не видел, как каждый день, в напряженном и радостном стремлении к будущему, которое с самого начала охватывает путешественника в Советском Союзе, но мне почудилось, что каждая вещь уводит меня в прошлое. В звездах Кремля я видел парящих орлов, в свободных людях видел бывших рабов, за светом видел сумерки. Страна еще не знала о своей ране. Тот Горький, о котором я думал, неизменно был Горьким до 1905 года.

Это был выходной день, и Москва выбросила за город толпу мужчин с обнаженными торсами, светловолосых женщин с загоревшими лицами, детей, напоминающих нежные всходы пшеницы. Конец июня отличался превосходным здоровьем и ярким солнечным светом. Ничто не напоминало пьесу «На дне», безжалостную жизнь и грязь, из которой сорок лет назад вышли бродяга Горький и бродяга Авдеенко. Вокруг Москвы строился новый мир сельских домов, санаториев, общественных парков, на берегах рек, сквозь березы, видны были молодые тела купающихся, раздавался смех.

Мы устремились, ничего не спрашивая, к двери, за которой смерть одерживала окончательную победу. Здесь, в стороне от города, мы свернули на дорогу, пролегающую между деревьев, и вот забор, который огибает тенистая тропинка. Другие приехали раньше нас. Никому не разрешили войти. Мы долго ждали одного из нас, его впустили (М.Е. Кольцова – М.А. Ариас-Вихиль). В этой старинной княжеской усадьбе[2], которую пролетариат отдал для проживания своему самому великому писателю, где я видел его меньше двух лет назад (и в его саду цветы были больше, чем обычные), производилась сейчас необходимая жестокая аутопсия. Ведь история должна все знать о таком человеке, в том числе и то, как остановилось его сердце. Мы ждали в машине на траве в стороне у парка. Время от времени подъезжали машины, у деревянной двери велись переговоры. Впустили, а затем выпустили врача. Журналисты переминались с ноги на ногу в профессиональном ожидании.

По пустынной дороге медленно проходили парочки с собранными букетами цветов. Красные командиры с женами. Они смеялись и толкали друг друга, как дети. Потом надолго наступила тишина, затем прошли несколько девушек. Они были хороши, как на картинке, и цветы им были не нужны. Они веселились так бесхитростно, что это пугало. Они шли, смеясь, босоногие, их лица были непередаваемого золотистого цвета, какого не увидишь нигде в мире, кроме деревни. Пели на два голоса песню из «Веселых ребят», их было шесть или семь, с ними шел подросток, видимо, брат одной из них. Помню, с Горьким мы говорили об этом фильме за столом, в этом самом доме, теперь закрытом, с белыми колоннами... Когда они проходили мимо двери, они окликнули человека из охраны, стоявшего у двери. Он не отвечал на их кокетство. Они были возбуждены игрой и просили открыть им дверь, чтобы они могли посмотреть сад. Их задор неприятно задел нас, как и их невежество. Они не довольствовались отказом. Три-четыре реплики, казалось, произносились в дурном сне. Наконец, поняв, что делать здесь нечего, одна из них воскликнула: «Не хотите открыть нам дверь? Ну ладно, тем хуже для вас! Скоро заплачете!» Они ушли, юные, раздосадованные, бросив нам эти двусмысленные и горестные слова, наполнившиеся трагическим смыслом вопреки нашему желанию.

Пока Горький агонизирует, умирает, пока скальпель врача производит вскрытие, Советский Союз охвачен необычайным волнением. Радостью победы. Весь народ обсуждает и изучает новую сталинскую конституцию. Проходит политическая амнистия двух миллионов человеческих существ, жандармы, попы, купцы, бывшие царские офицеры не будут больше пережитками старого мира, а станут гражданами нового мира. Трагический жалкий петрушка былых времен навсегда остался в горестных книгах Горького. Не могу не сравнить реальную смерть писателя и воображаемую смерть его героя, Егора Булычева, облику которого совсем не случайно великий актер, играющий его в театре, придал черты, походку и даже домашние привычки Горького. Егор долго умирает от раковой болезни, которая воплощает своего рода физиологическое осознание социальной драмы внутри буржуазного общества; он умирает, как это общество, которое уже знает, что жизнь покидает его, и смеется само над собой, и превращает свою агонию в маскарад. И последний вздох Егора – это первый вздох надежды, первый вздох «Марсельезы» февраля 1917 года. Существует другая пьеса, которой Максим Горький не написал, но последний ее торжественный акт разворачивался в июне 1936 года. Здесь герой, бывший бродяга, который сумел отвоевать в мире культуру, гений и славу, закрывает, наконец, глаза, но лишь тогда, когда все, против чего он боролся, что ненавидел всем своим старым сердцем, вечно молодой, рухнуло вокруг него и уступило место в просторном мире новому, буйному цветению. О, поющие девушки и вы, солдаты социализма, и огромные грузовики, которые везут букеты стоящих юношей, как раньше октябрьских мятежников, но с балалайками и аккордеонами, а не со штыками...

По дороге обратно мы вспоминали великого старика, Кольцов говорил о том, как гостил у него неделю в Крыму, вместе с Мальро[3], Эльза рассказывала о неделе в Берлине, проведенной когда-то в обществе Горького, а я старался воскресить в памяти смутный образ, призывая на помощь все мое уважение и грусть, всплывали отдельные детали, усы, которые он причесывал щеточкой аккуратными движениями руки, как он облокачивался на стол, наклонившись вперед и ссутулившись, особенное произношение, я не мог бы объяснить, в чем его особенность... А навстречу нам из Москвы едет «Линкольн», в котором мы замечаем Андре Жида[4]. Мы его догоняем: туда никого не пускают, надо предупредить Жида, Он допрашивает нас: что известно о его последних минутах, последних днях? Вдруг видим, мимо идет молодой человек, весь в белом, и приветствует нас. Это один из «четырех» замечательных художников, Кукрыниксов. Он шел пешком в детский лагерь, который сегодня торжественно открывался неподалеку отсюда. Не хочет ли Жид пойти с ним? И Андре Жид, отправившийся в путь, чтобы поклониться покойному, олицетворяющему собой борьбу и величие целой эпохи, завершающейся новой конституцией, едет теперь в гости к будущему, в оазис, в один из детских лагерей, число которых Сталин, несколько дней спустя, предложит стране умножить в фантастическое число раз, стране, в которой, по его собственным словам, жить стало лучше, жить стало веселее.[5]

В тот вечер в коридоре гостиницы радио низким и проникновенным голосом говорило о Максиме Горьком. Перебирали даты его жизни, как зерна звучных четок. На иностранных языках слова, называющие числа, обозначающие годы, кажутся нам такими огромными, длинными, бесконечными, какие они и есть. В тысяча восемьсот девяносто втором году… в тысяча восемьсот девяносто пятом… Черная глотка все два дня будет неистощимой. Она мечет во все уголки страны вымыслы и историю. Тень Горького опустилась на все сердца. К ночи над порогами домов уже появились первые красные флаги с черной каймой. В больших белых кругах света прожекторов, на перекрестках улиц города, милиционеры, одетые в белую форму, в касках, как в африканский зной, регулируют движение, чтобы жизнь не останавливалась, и советский порядок продолжал направлять в будущее миллионы людей, которые иначе были бы безработными, а не стахановцами. Совсем к концу, как рассказывают, Горький пришел в сознание, чтобы сказать врачам, яростно боровшимся, чтобы отвоевать его у праха: «Дайте мне умереть... Что значат для меня лишние пять дней?» Эти слова, сегодня вечером, слились для меня, помимо Горького, с тенью войны, угрожающей этой стране с запада и востока. Лишние пять дней... Мы все похожи на врачей Горького, постоянно твердим: еще пять лет, пять месяцев, пять недель, пять дней мира. И в этих пяти днях – огромная разница, потому что здесь крепнут силы завтрашнего мира. В своем театральном луче света милиционер, казалось, сигнализирует будущему.

Я был в Москве в дни Кирова. Когда в бесконечном горе народ, сквозь снег и феноменальный холод, на котором замерзали слезы, шел прощаться с молодым вождем, погибшим под выстрелами убийцы в то время, когда он изучал проект нового колеса, которое облегчило бы труд рабочих, это происходило здесь же, в Колонном зале, где когда-то танцевали дворяне, где Ленин спал своим последним сном, где писатели в 1934 году собирались под председательством Горького, в том самом зале, где в последний раз люди увидели Кирова, в этом зале сейчас лежал Горький, утопая в цветах. Обычно считают, что горе всегда похоже, что изможденная улыбка смерти всегда одинакова. Сравнивая дни Кирова с днями Горького, стоя у тела в почетном карауле рядом с Андре Жидом, я наблюдал бесконечное множество оттенков печали. Женщины шли, поднимая на руки детей, чтобы те могли лучше видеть дядю Горького. Уснувший Алексей Максимыч сохранил от всей богатой гаммы переживаний, пробегавшей при жизни по его лицу, как облака и радуга, лишь выражение бесконечной доброты, растворявшейся в музыке. Он покоился на горе цветов, вытянувшись, усы были причесаны, спокойный, поверх наших голов, в центре зала. Вдоль белых колонн ниспадали узкие черные полотна и огромные драпировки, складывающиеся в красные знамена, напоминали, над горестным неутомимым оркестром в зелени растений, о победе Революции над всякой смертью. Мужчины плакали. Между смертью Кирова и смертью Горького расстояние, как между зимой и летом. Неслучайно женщины были одеты в светлые набивные платья из кретона, цветочный рисунок которых приобретал новый смысл. Так бессознательно они отдавали усопшему великому человеку почести за советскую победу в текстильной отрасли.

Все приобретало смысл, и особенно присутствие молодежи, пришедшей сюда с работы, в повседневной одежде, без пиджаков, с короткими рукавами, с книгой в руке, с инструментами, даже ракетками, все говорило о новой жизни, и новая жизнь знает, чем она обязана великому покойному.

Мы читали, что вся шеренга вождей мирового пролетариата, и Сталин, который был его другом, и Димитров[6], на которого Андре Жид не мог смотреть без слез, и Марти[7], французский символ защиты СССР, стояли около автора «Матери», как и писатели, рабочие, красноармейцы, колхозники. Вечером, когда стали спускаться сумерки, к июньским девяти часам, последние члены почетного караула надели на левую руку красно-черную повязку, и смена караула стала происходить чаще. Толпа все шла, ускоряя шаг, чтобы дать возможность тем, кто стоял снаружи, на улице, часами ожидая, увидеть Горького перед тем, как его увезут на лафете пушки в крематорий. Люди смотрели пристальнее на лицо усопшего, потому что это были последние мгновения. Было жарко и тяжело в зале. Снова смена караула. Наверху, на галереях между колоннами, расположено радио, оно говорит тихо, звучание голоса усиливается и в небе раздается громом над городом, писатели рассказывают о том, что происходит, для миллионов людей, которые не прошли между цветов и оркестром в процессии перед мирной смертью.

В этот момент я заметил человека, в карауле справа от Горького, в котором для меня сосредоточились весь смысл и величие этих часов. Его поставили на стул, потому что у него не было обеих ног. Это был атлет-инвалид. В старой тельняшке, из которой выступала шея, напряженная от внимания, и мускулистые руки. Он повернул к покойному скульптурную голову, его глаза были на удивление темными и блестящими. Очень коротко остриженные черные волосы, загорелая кожа. Он был неукротимо неподвижен. Его вид был так драматичен и высокомерен, что, казалось, в нем проявились все народное благородство, все пролетарское достоинство. Он смотрел, как не смотрят. Как огонь смотрел бы на мир. Он был народ, который смотрит на свой собственный гений. Видимо, он был моряк, герой полярной эпопеи, единственный выживший после кораблекрушения. Когда ему помогли спуститься со стула, он встал на колени, помогая себе борцовскими руками. Так, в ночи времен, всплывают образцы статуарности, античная красота мученика статуи Победы или Геракла. Мне казалось, что великие цивилизации прошлого пришли через этого человека, через этот живой мрамор, свидетельствовать, что свойственное им великолепие, трепет, героическое величие продолжаются здесь, в Союзе Советских Республик, над трупом нового Гомера, Бродяги, который сумел не быть слепым. Эмоции, обостренные до предела, вливались в наступающий вечер. Людей больше не впускали. Присутствующие молча столпились у гроба. Музыка, казалось, зазвучала громче, наполнила зал, затопила сердца. Он спал на своем корабле из цветов, а позади семьи стояли вдова и сестра Ленина, как бы подчеркивая своим присутствием великую правду горя. Горький спал последним сном, который обретает новый смысл, когда подумаешь, что очень скоро телесная оболочка усопшего будет уничтожена пламенем. К гробу подошли родственники: женщины, и одна выглядит так молодо, его невестка... Они имеют мужество смотреть на него, и больше они его не увидят. А с другой стороны гроба, в сером френче, товарищ Сталин.

Тогда, именно в это мгновение, пока высшие милицейские чины помогают поднять тело и положить его на катафалк, убирают с гроба цветы, раздается музыка, она рвется вверх, заполняет весь зал, заставляет больше, чем сжиматься наше сердце, будит в нас нечто большее, чем траур, нечто более горькое, чем сожаление о человеке, гимн, прозвучавший во Франции над могилами коммунаров, высокое мелодичное слово «Интернационала». Aх! Я никогда не слышал его так, нашу великую песню, ни когда наши товарищи погибали под пулями полиции, ни когда мы их несли через весь возмущенный Париж[8], ни когда мы встретились с нашими братьями, миллионами братьев, с которыми мы были так долго разлучены! Я слушал его, как новую музыку, как если бы именно в тот вечер она наконец наполнилась своим подлинным смыслом, надеждой, звучащей в ее аккордах, поднимавших Китай, металлургов Торонто, астурийских шахтеров, французских моряков на Черном море, шестую часть земли, и которую, я в этом уверен, поют в тюремных камерах Тельман[9], Ракоши[10], бразилец Луис Карлос Престес[11], как Ленин в каторжной тюрьме, Карл и Роза в военных тюрьмах. В тот вечер «Интернационал» выражал глубокое единство двух великих битв: революционной битвы против капиталистов и революционной битвы с природой. В нем звучала уверенность, что в один прекрасный день большевики, победившие войну, заставят и смерть отступить.

На улице было еще светло, и новый город ждал нас со своими белыми небоскребами над красным, зеленым и золотым Кремлем, с проспектами, проложенными между старыми домишками, под бледно-синим небом с оранжевой каймой по горизонту.

Мы вновь сопровождали Горького»[12].

В статье «Последний урок Горького» (1936) возникает образ бессмертия искусства, вечного возрождения, воплощенный в образе Адониса, бога страдающего, умирающего и вновь воскресающего каждую весну: «Я позволю себе увидеть символ в том, что старый боец погиб в последние дни весны... не буду обращаться к мифам языческой античности, праздновавшей в эти дни, оплакивая, смерть весны, Адониса»[13].

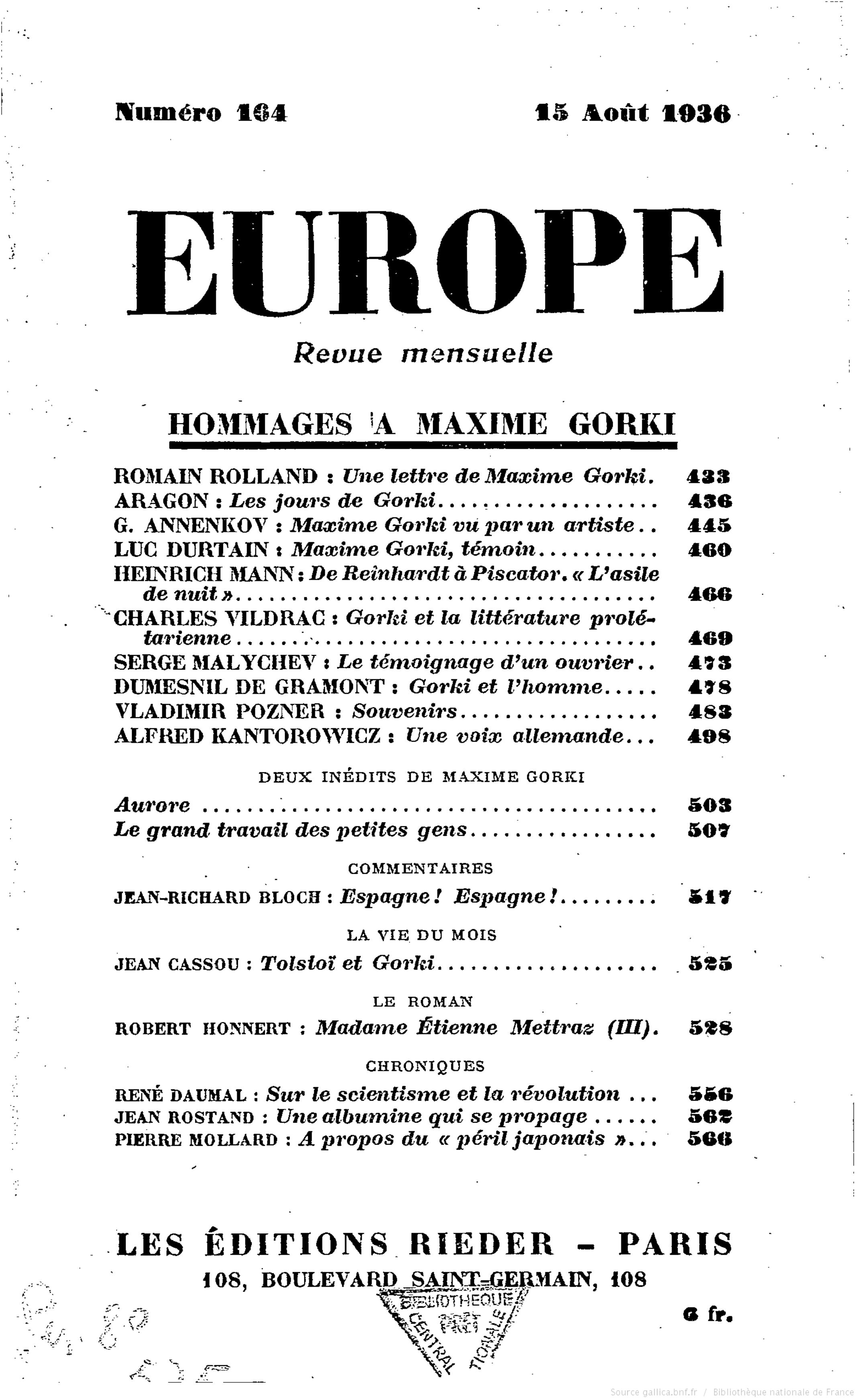

[1] Перевод выполнен по: Aragon L. Les jours de Gorki. Europe. No 164. 15 аoût 1936, pp. 436–444. Статья написана Луи Арагоном во время пребывания в СССР летом-осенью 1936 г. Л.Арагон стал свидетелем смерти и похорон М. Горького.

[2] Усадьба принадлежала фабриканту И.В. Морозову, купившему ее в 1911 г. По соседству жили родственники Л.В. Морозова, в замужестве Зимина (в Старом Иславском), С.Т. Морозов (в Успенском). Главный дом усадьбы построен в 1914-15 гг. в стиле неоклассицизм по проекту архитектора В.Д. Адамовича. До него усадьбой владели генерал-лейтенант Иван Петрович Архаров (конец XVIII в.), титулярный советник Иван Захарович Постников (1825), И.А. Алексеев. В 1920-х гг. здесь разместился Конный завод №1, НИИ коневодства. С 1931 г. в Горках жил А.М. Горький, у него гостили Б. Шоу, Г. Уэллс, Р. Роллан, В.В. Вересаев, А.С. Новиков-Прибой и мн. др. К Горькому на дачу часто приезжали руководители партии и правительства, видные советские писатели, художники, артисты, работники кино. В Горках Горький окончил роман «Жизнь Клима Самгина», работал над пьесами «Егор Булычев», «Достигаев» и другие; здесь было написано множество публицистических работ. 18 июня в 11 ч. 10 мин. 1936 г. сердце писателя перестало биться. Ист.: https://nataturka.ru/muzey-usadba/usadiba_gorkix.html

[3] Андре Мальро (André Malraux, 1901-1976)— французский писатель, культуролог, министр культуры Франции в правительстве Де Голля (1959—1969). В 1930-е гг. поддерживал СССР, активно выступал против фашизма, возглавлял общественное движение за освобождение Э. Тельмана и Г. Димитрова. Встречался в 1933 г. во Франции с Троцким. Участник Первого съезда советских писателей в 1934 г., антифашистских конгрессов писателей в Париже (1935) и в Мадриде (1937). В марте 1936 г. Мальро второй раз посетил СССР, встречался с Горьким в Тессели. В дальнейшем осудил сталинскую политику и дистанцировался от СССР.

[4] В СССР французский писатель Андре Жид, как многие западные интеллектуалы, увидевшие надежду в социализме, посетил СССР. Его путешествие продолжалось с 17 июня по 24 августа 1936 г. Он присутствовал на Красной площади на похоронах Максима Горького, а затем путешествовал по России. Свои впечатления от поездки он изложил в двух книгах «Retour de l’URSS» (1936) и «Retouches à mon Retour de l'URSS» (1937), которые были восприняты как предательство «попутчика».

[5] Встреча по дороге с А. Жидом описана в этой статье совсем иначе, чем это будет сделано позднее (1955, 1965, 1977). Жид предстает здесь не эгоистичным сухарем, а вполне сочувствующим товарищем по оружию. В более поздних воспоминаниях Жид неизменно отвечает что-то вроде: «Раз Горький умер, поехали, посмотрим пионерский лагерь».

[6] Димитров Георгий (1882-1949) - болгарский революционер, деятель международного коммунистического движения, наряду с Э. Тельманом Д. Ибаррури, лидер Коминтерна, агент Коминтерна в Германии в 1929-1933 гг. Был арестован по обвинению к причастности к поджогу рейхстага. В ходе судебного процесса Димитров, прекрасно говоривший по-немецки, выстроил защиту таким образом, что из обвиняемого превратился в обвинителя нацистов. Речь Димитрова на Лейпцигском процессе в дальнейшем послужила образцом для выступлений коммунистов перед судом во многих странах. Димитров и его сподвижники Танев и Попов были освобождены и на аэроплане вывезены в Москву в феврале 1934 г., получив советское гражданство. Димитрова называли «болгарским Лениным», после смерти ему был построен мавзолей в Софии по примеру ленинского.

[7] Андре Марти (André Marty, 1886-1956) —французский коммунистический деятель, член ЦК Компартии Франции с 1924 г., с 1931 г. деятель Коминтерна, член Президиума и Секретариата Коминтерна (1935—1943), политический комиссар Коминтерна, руководивший Интернациональными бригадами в Испании (1936—1938). Из-за жестоких методов руководства получил прозвище «Мясник Альбасете» и в романе Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» изображен в негативном свете. Вернулся в СССР в 1939 г. для продолжения работы в Коминтерне.

[8] Л. Арагон имеет в виду антиправительственные уличные протесты и мятеж в Париже 6 февраля 1934 г., организованные крайне правыми партиями, выступавшими под фашистскими лозунгами. Восстание привело к человеческим жертвам. В результате во Франции возникло несколько антифашистских организаций, в частности, Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.

[9] Тельман Эрнст (1886-1944) — председатель ЦК Коммунистической партии Германии (1925–1933), депутат рейхстага (1924–1933). Дважды баллотировался на президентских выборах (1925, 1932). КПГ под его руководством боролась с СДПГ как с главным политическим противником. Тельман был арестован в 1933 г. и 11 лет провел в тюрьме, несмотря на международную кампанию в его защиту, которая достигла своего апогея в 1936 г. в связи с его 50-летием. В его защиту выступили М. Горький, Р. Роллан, Г. Манн, М. Андерсен-Нексе и др. После заключения советско-германского пакта у Тельмана появилась надежда на освобождение. Однако Сталин не стал добиваться его освобождения. Застрелен в августе 1944 г. по приказу Гитлера.

[10] Ракоши Матьяш (Розенфельд, 1892-1971) — венгерский государственный, политический и партийный деятель. Участник Первой мировой войны, член компартии Венгрии с 1918 г., которая пришла к власти в период Венгерской Советской Республики (с марта 1919). Командовал Красной гвардией в правительстве Б. Куна. В 1920-1924 гг. работал в исполкоме Коминтерна, в 1921 г. был избран его секретарём. В 1924 г. вернулся в Венгрию на нелегальную работу. В 1925 г. арестован, предан военному суду, на котором прокурор требовал смертной казни, однако протесты европейской левой интеллигенции (в том числе Р Роллана) привели к передаче дела в гражданский суд, который приговорил его к восьми с половиной годам заключения. В 1934 г. после отбытия срока вновь предстал перед судом по обвинению в преступлениях, совершенных в период советской республики, и приговорен в 1935 г. к пожизненному заключению в каторжной тюрьме. В октябре 1940 г. правительство Советского Союза обменяло Ракоши на трофейные знамёна венгерской революции 1848-49 гг. В феврале 1945 г. вернулся в Венгрию вместе с советскими войсками и возглавил Компартию Венгрии вплоть до восстания в Венгрии 1956 г. После отставки в результате венгерских событий 1956 г. вывезен в СССР, где находился в ссылке до своей смерти в 1970 г.

[11] Луис Карлос Престес (Luís Carlos Prestes; 1898-1990) – бразильский революционер и политик, деятель бразильского коммунистического движения. В 1924 г. в период революционных событий в Бразилии возглавил боевую колонну, которая за два года прошла более 25 тысяч км по 14 штатам Бразилии, выдержав 53 боя с правительственными войсками. После подавления восстания в 1927-1931 гг. Престес находился в эмиграции, в 1931 г. переехал в СССР по приглашению советского руководства. Однако в 1934 г. тайно вернулся в Бразилию, стал членом БКП и в 1935 г. возглавил восстание против диктатуры Ж. Варгаса. После подавления восстания был заключен в тюрьму (1936-1945). Освобожден в 1945 г. в результате демократизации режима: Варгас легализовал коммунистическую партию и освободил Престеса из тюрьмы, который вернулся к политической деятельности.

[12] Aragon L. L'Oeuvre poétique. Т. VII. Paris: Livre club Diderot, 1977. P. 143-148.

[13] Ibid. P. 135.